|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

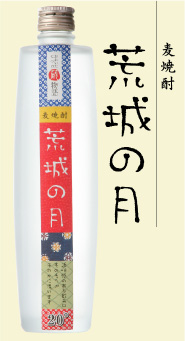

何を残し、何を削るか・・・何を生かし、何を押えるのか・・・このサジ加減こそが、蔵元の個性です。数字には表せない繊細な感覚、長年蔵に住み着いている “菌”たちの性格、そして、造り手たちの嗅覚、味覚、五感のすべてがこの蔵の焼酎を磨いています。 豊後大野市緒方町は、祖母・傾山系に囲まれた山林地帯。丹誠酒類の古い蔵は、その隣町の朝地にあり、一帯をのどかな里山が包んでいます。明治時代に建てられたという蔵は、一部が地面に埋っている半地下の蔵。室温は一年中一定し、寒暖の差など、酒造りに悪影響を及ぼすさまざまな条件から酒や菌を守っています。 丹誠の麦焼酎が大切にしているもの。それは、“丸み”と“柔らかさ”、そして“品格”。「荒城の月」は、大分を代表する作曲家・瀧廉太郎の名曲がそのまま名前になったもの。モデルとなった美しい岡城址の情景が浮かぶそんな味わいをめざしたのだといいます。 丸みや柔らかさは、減圧式蒸留の圧の引き加減と、ろ過の塩梅にその秘密が隠されています。蒸留の際の圧力加減は麦から生まれるアルコールの質を大きく左右し、味わいの成分は、ろ過の際に、何をどれだけ残し、何をどこまで捨てるかでずいぶん違ってくるといいます。蒸留の際には植物性の油分も出てきますが、これが旨味であり、香りであり、厄介なことに酸化の原因ともなるのです。ろ過が過ぎればスッキリと雑味を取り除くものの、綺麗過ぎて奥行きのない味となる難しさ。こうした緻密な計算と、研ぎ澄まされた感覚の記憶が、微妙で繊細な丹誠の焼酎造りにつながっていきます。『荒城の月』は、初めて飲む人にも親しみやすく、毎日飲んでも飽きのこない麦焼酎を目指したといいます。この町の特産の椎茸や牛肉を使った料理にも良く合います。 |

|

||||||||||